[기자수첩] 마케팅 과열, 연예인말고 게임에 투자하라

2015.10.16 14:37게임메카 김영훈 기자

모바일게임업계의 과도한 스타마케팅이 어느새 빛 좋은 개살구로 변해버렸다. 넷마블 ‘레이븐’에서 발화한 홍보모델 경쟁에 대형업체뿐 아니라 비용을 감당하기 힘든 중소게임사까지 열을 올리고 있다. 그러나 억대 개런티의 톱스타가 동원된 대규모 광고전 이면에는, 투자 감소와 인력 유출로 위기에 빠진 게임산업의 씁쓸한 현실이 있다. 스타마케팅의 성공 신화에 현혹된 나머지 수백억 원에 달하는 돈이 엉뚱한 곳으로 사라졌다

▲ 모바일게임업계 홍보모델 경쟁이 과열되고 있다

모바일게임업계의 과도한 스타마케팅이 어느새 빛 좋은 개살구로 변해버렸다. 넷마블 ‘레이븐’에서 발화한 홍보모델 경쟁에 대형업체뿐 아니라 비용을 감당하기 힘든 중소게임사까지 열을 올리고 있다. 그러나 억대 개런티의 톱스타가 동원된 대규모 광고전 이면에는, 투자 감소와 인력 유출로 위기에 빠진 게임산업의 씁쓸한 현실이 있다. 스타마케팅의 성공 신화에 현혹된 나머지 수백억 원에 달하는 돈이 엉뚱한 곳으로 사라졌다.

지난 9월, 새정치민주연합 전병헌 의원이 공개한 한국광고방송진흥공사 자료에 의하면 올해 초부터 8월까지 집행된 지상파 TV 모바일게임 광고비용이 442억 원에 달한다. 2012년 4억 원 수준에서 3년 사이 110배 이상 증가한 것이다. 여기에 온갖 종합편성채널까지 고려하면 그 규모는 더욱 커진다. 모바일게임업계가 사상 유례가 없는 엄청난 마케팅 비용을 TV 광고에 쏟아 붙고 있는 셈이다.

이에 반해 ‘레이븐’ 외에 어떤 게임이 스타마케팅으로 돈방석에 앉았다는 얘기는 아직 들려오지 않는다. 정우성, 고준희 쌍두마차를 앞세운 쿤룬코리아 ‘난투’는 출시 한 달째 구글플레이 20~30위를 맴돌고, 하정우가 홍보한 넷마블 ‘크로노블레이드’는 아예 180위권까지 떨어졌다. 지하철을 가득 채운 온갖 게임광고들이 효과는커녕 연일 연예인 좋은 일만 시켜주는 실정이다.

이쯤 되면 하반기 출시되는 이병헌의 ‘이데아’와 이정재 ‘고스트’도 걱정이 된다. 톱스타를 기용한 지상파 TV 광고를 3개월간 집행하려면, 추산 약 30~50억 원 가량이 필요하다고 한다. 이정도 거금을 회수하려면 출시와 함께 마켓 상위권 등극은 물론, 매출이 안정적으로 나올 때까지 꾸준히 버텨야만 한다. 애매한 수익으로는 되려 마케팅 비용에 잡아먹혀 적자를 보기 십상이다.

롤모델 선정부터 문제가 있다. 국내 스타마케팅 열풍에 진원지인 ‘레이븐’은 차승원을 기용하기 전 이미 양대 마켓 1위에 올랐다. ‘뮤 오리진’ 또한 장동건이 나오기 한참 전부터 선두 쟁탈전을 벌이던 흥행작이다. 게임광고를 논할 때 빠지지 않는 슈퍼셀 ‘클래시 오브 클랜’ 또한 30초에 50억 원이 든다는 슈퍼볼 광고를 하기까지 그만큼 잘 벌고 있었다. 결코 홍보모델이 망해가던 게임을 살려낸 것이 아니다.

작금의 스타마케팅은 내세울 것 없는 양산형게임을 대작으로 탈바꿈시키는 만병통치약쯤으로 여겨진다. 그러나 홍보모델이 게임의 공신력과 인지도를 잠시 끌어올려줄진 몰라도, 장기적인 흥행까지 보증하진 못한다. 장동건이 아니라 레오나르도 디카프리오가 와도 재미없는 게임을 재미있게 만들 수는 없는 노릇이다. 콘텐츠를 다듬는 것은 어디까지나 홍보모델이 아닌 개발자의 몫이다.

업계의 허리라 할 수 있는 중소게임사들은 투자가 예년의 반토막이라며 울상 짓고, 열악한 환경에 지친 실력파 개발자들도 하나둘 중국업체로 옮겨가고 있다. 산업이 내부에서부터 곪아가고 있는데, 뚜렷한 비전조차 보여주지 못하는 스타마케팅에 무리하게 거금을 투자하는 것이 과연 온당할까?

어떤 산업이든 자금이 내부에서 온전히 순환해야만 건강한 생태계를 유지할 수 있다. ‘영화판에서 번 돈, 영화판에 전부 뿌리고 가겠다’던 모 감독의 호언처럼, 게임으로 벌어들인 돈은 다시 인력 양성과 기술 개발, 환경 개선에 돌리는 것이 바람직하다. 홍보모델에게 쥐여주는 수억 원의 개런티는 게임업계에 어떠한 유산도 남기지 않는다.

‘국산 모바일게임은 다 똑같아요’라는 질문에 대한 답은, 더 화려한 포장지를 씌우는 것이 아닌 알맹이를 일신하는 데서 출발해야 한다. 스타마케팅의 성공 신화는, 처음부터 존재치 않은 허상에 불과하다. 몸값 감당조차 힘든 홍보모델은 실속도 없을뿐더러, 중소개발사의 출혈을 요구한다. TV 광고에 440억 원이 넘게 쓰기 전부터 언제나 흥행작은 있었고, 앞으로도 그럴 것이다. 이제부터라도 홍보모델이 아닌 게임으로 승부하는 업계가 되길 바라 마지않는다.

▲ 모바일게임업계 홍보모델 경쟁이 과열되고 있다

모바일게임업계의 과도한 스타마케팅이 어느새 빛 좋은 개살구로 변해버렸다. 넷마블 ‘레이븐’에서 발화한 홍보모델 경쟁에 대형업체뿐 아니라 비용을 감당하기 힘든 중소게임사까지 열을 올리고 있다. 그러나 억대 개런티의 톱스타가 동원된 대규모 광고전 이면에는, 투자 감소와 인력 유출로 위기에 빠진 게임산업의 씁쓸한 현실이 있다. 스타마케팅의 성공 신화에 현혹된 나머지 수백억 원에 달하는 돈이 엉뚱한 곳으로 사라졌다.

지난 9월, 새정치민주연합 전병헌 의원이 공개한 한국광고방송진흥공사 자료에 의하면 올해 초부터 8월까지 집행된 지상파 TV 모바일게임 광고비용이 442억 원에 달한다. 2012년 4억 원 수준에서 3년 사이 110배 이상 증가한 것이다. 여기에 온갖 종합편성채널까지 고려하면 그 규모는 더욱 커진다. 모바일게임업계가 사상 유례가 없는 엄청난 마케팅 비용을 TV 광고에 쏟아 붙고 있는 셈이다.

이에 반해 ‘레이븐’ 외에 어떤 게임이 스타마케팅으로 돈방석에 앉았다는 얘기는 아직 들려오지 않는다. 정우성, 고준희 쌍두마차를 앞세운 쿤룬코리아 ‘난투’는 출시 한 달째 구글플레이 20~30위를 맴돌고, 하정우가 홍보한 넷마블 ‘크로노블레이드’는 아예 180위권까지 떨어졌다. 지하철을 가득 채운 온갖 게임광고들이 효과는커녕 연일 연예인 좋은 일만 시켜주는 실정이다.

이쯤 되면 하반기 출시되는 이병헌의 ‘이데아’와 이정재 ‘고스트’도 걱정이 된다. 톱스타를 기용한 지상파 TV 광고를 3개월간 집행하려면, 추산 약 30~50억 원 가량이 필요하다고 한다. 이정도 거금을 회수하려면 출시와 함께 마켓 상위권 등극은 물론, 매출이 안정적으로 나올 때까지 꾸준히 버텨야만 한다. 애매한 수익으로는 되려 마케팅 비용에 잡아먹혀 적자를 보기 십상이다.

롤모델 선정부터 문제가 있다. 국내 스타마케팅 열풍에 진원지인 ‘레이븐’은 차승원을 기용하기 전 이미 양대 마켓 1위에 올랐다. ‘뮤 오리진’ 또한 장동건이 나오기 한참 전부터 선두 쟁탈전을 벌이던 흥행작이다. 게임광고를 논할 때 빠지지 않는 슈퍼셀 ‘클래시 오브 클랜’ 또한 30초에 50억 원이 든다는 슈퍼볼 광고를 하기까지 그만큼 잘 벌고 있었다. 결코 홍보모델이 망해가던 게임을 살려낸 것이 아니다.

작금의 스타마케팅은 내세울 것 없는 양산형게임을 대작으로 탈바꿈시키는 만병통치약쯤으로 여겨진다. 그러나 홍보모델이 게임의 공신력과 인지도를 잠시 끌어올려줄진 몰라도, 장기적인 흥행까지 보증하진 못한다. 장동건이 아니라 레오나르도 디카프리오가 와도 재미없는 게임을 재미있게 만들 수는 없는 노릇이다. 콘텐츠를 다듬는 것은 어디까지나 홍보모델이 아닌 개발자의 몫이다.

업계의 허리라 할 수 있는 중소게임사들은 투자가 예년의 반토막이라며 울상 짓고, 열악한 환경에 지친 실력파 개발자들도 하나둘 중국업체로 옮겨가고 있다. 산업이 내부에서부터 곪아가고 있는데, 뚜렷한 비전조차 보여주지 못하는 스타마케팅에 무리하게 거금을 투자하는 것이 과연 온당할까?

어떤 산업이든 자금이 내부에서 온전히 순환해야만 건강한 생태계를 유지할 수 있다. ‘영화판에서 번 돈, 영화판에 전부 뿌리고 가겠다’던 모 감독의 호언처럼, 게임으로 벌어들인 돈은 다시 인력 양성과 기술 개발, 환경 개선에 돌리는 것이 바람직하다. 홍보모델에게 쥐여주는 수억 원의 개런티는 게임업계에 어떠한 유산도 남기지 않는다.

‘국산 모바일게임은 다 똑같아요’라는 질문에 대한 답은, 더 화려한 포장지를 씌우는 것이 아닌 알맹이를 일신하는 데서 출발해야 한다. 스타마케팅의 성공 신화는, 처음부터 존재치 않은 허상에 불과하다. 몸값 감당조차 힘든 홍보모델은 실속도 없을뿐더러, 중소개발사의 출혈을 요구한다. TV 광고에 440억 원이 넘게 쓰기 전부터 언제나 흥행작은 있었고, 앞으로도 그럴 것이다. 이제부터라도 홍보모델이 아닌 게임으로 승부하는 업계가 되길 바라 마지않는다.

SNS 화제

-

1

펄어비스, 도깨비 출시 내후년으로 예상

-

2

넥슨, 좀비 생존 PvPvE '낙원' 비공개 테스트 참가자 모집

-

3

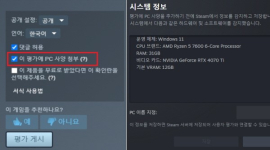

스팀 유저 리뷰에 PC 사양 표시하는 기능 추가된다

-

4

롤 '점멸' F와 D키 사용량 통계 공개, 의외로 D가 다수파

-

5

[오늘의 스팀] 디아블로 2 스팀에 등장, 판매 최상위

-

6

갓 오브 워 원작자, 신작 '선즈 오브 스파르타' 맹비난

-

7

콘코드 2라 불렸던 하이가드, 보름 만에 대규모 정리해고

-

8

롤 사령탑은 강동훈, 2026 아시안게임 지도자 4인 선임

-

9

'애니풍 동숲' 스타샌드 아일랜드, 스팀 앞서 해보기로 출시

-

10

아쿠아맨 제이슨 모모아, 영화 '헬다이버즈' 주연으로

많이 본 뉴스

-

1

펄어비스, 도깨비 출시 내후년으로 예상

-

2

[오늘의 스팀] 디아블로 2 스팀에 등장, 판매 최상위

-

3

[판례.zip] 리니지 클래식 무한 환불, 유저 처벌 어렵다

-

4

소년 크레토스가 주인공, 갓 오브 워 신작 '깜짝' 출시

-

5

신작 내도 겨우 버티는 정도, 2025년 게임업계 '최악의 불황'

-

6

갓 오브 워 원작자, 신작 '선즈 오브 스파르타' 맹비난

-

7

친구 패스 내놔! '리애니멀' 출시 직후 부정적 리뷰 세례

-

8

'애니풍 동숲' 스타샌드 아일랜드, 스팀 앞서 해보기로 출시

-

9

[숨신소] 애니풍 3D 스타듀 밸리 '스타샌드 아일랜드'

-

10

콘코드 2라 불렸던 하이가드, 보름 만에 대규모 정리해고