[창간특집] 게임업계 쏠림 ① 국내 시장 50% 이상이 빅 5에

2017.04.28 11:13게임메카 김미희 기자

대기업 편중, 이것은 다른 산업의 일이 아니다. 국내 게임업계 역시 2014년부터 2016년까지 근 3년 간 지속한 ‘쏠림 현상’에 시달리고 있다. 전체적인 시장 규모는 3년 연속 조금씩 성장 중이지만 과실은 대기업에 집중되고 상대적으로 중소기업의 매출은 쪼그라드는 현상이 점점 더 심하게 나타나고 있다

▲ 빅 5에 대한 매출 쏠림이 해가 갈수록 심화되고 있다 (사진제공: 각 게임사)

▲ 상위 5개 업체의 매출 증가율은 국내 게임시장 전체 성장률을 뛰어넘는다

국내 게임시장 전체 규모 및 성장률 추이 (자료출처: 2016 게임백서)

▲ 모바일 상장사 3곳도 실적부진에 빠져 들었다 (사진제공: 각 게임사)

▲ 중견기업도 허덕이는 것은 마찬가지다 (사진제공: 각 게임사)

▲ RPG의 매출 기여도가 상승했다 (자료출처: 아이지에이웍스 공식 블로그)

▲ 정말 많은 게임이 한정된 오픈마켓에 쏠려 있다 (사진출처: 구글 플레이 공식 홈페이지)

▲ 모바일게임 전체 유저의 0.15%에 불과한 '고래 유저'의 매출 기여도는 41%다

(사진출처: 아이지에이웍스 공식 블로그)

게임메카는 창간 17주년을 맞이해 국내 게임산업의 ‘쏠림 현상’에 대해 집중적으로 분석하는 특집을 마련했습니다. 허리가 없다, 쏠림이 심하다는 이야기는 많이 있지만 어떠한 부분이, 얼마나 몰려 있는가에 대해서는 정확한 진단이 없습니다. 이에 게임메카는 ① 매출 쏠림, ② 플랫폼 쏠림, ③ 내수시장 쏠림, 세 가지 주제로 나누어 게임산업의 쏠림 현상이 얼마나 극심한지 짚어보는 시간을 가지려 합니다. - 게임메카 취재팀 -

대기업 편중, 이것은 다른 산업의 일이 아니다. 국내 게임업계 역시 2014년부터 2016년까지 근 3년 간 지속한 ‘쏠림 현상’에 시달리고 있다. 전체적인 시장 규모는 3년 연속 조금씩 성장 중이지만 과실은 대기업에 집중되고 상대적으로 중소기업의 매출은 쪼그라드는 현상이 점점 더 심하게 나타나고 있다. 더 심각한 부분은 해가 흐르면 흐를수록 ‘매출 쏠림’ 현상이 심해진다는 것이다.

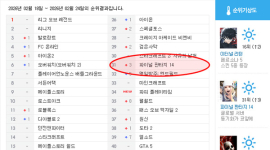

이를 가장 직접적으로 볼 수 있는 데이터는 2014년부터 2016년까지 3년 간 그 해의 매출 ‘빅 3’, ‘빅 5’가 전체 시장에서 차지하는 비중이다. 우선 3년 간 빅 3와 빅 5를 차지한 업체 목록은 바뀌지 않았다. 빅 3는 넥슨, 넷마블게임즈, 엔씨소프트 세 회사가 철옹성처럼 버티고 섰으며 빅 5는 앞서 이야기한 N사 3곳에 NHN엔터테인먼트와 스마일게이트가 더해진다. 이 다섯 게임사는 3년 간 빅 5를 놓치지 않았다.

더욱 더 중요하게 살펴볼 점은 빅 3와 빅 5가 국내 전체 게임 시장에서 차지하는 비중이 해가 갈수록 늘어났다는 것이다. 이 비율은 게임백서에 집계된 국내 게임 시장 규모에서 빅 3와 빅 5 매출이 어느 정도의 비중을 차지하는지를 집계한 것이다. 그 결과 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트를 묶은 빅 3가 전체 시장에서 차지하는 비중은 2014년에는 30.62%, 2015년에는 34.69%, 2016년에는 39.09%까지 늘어난다. 즉, 빅 3가 국내 게임시장 전체에서 차지하는 비중이 점점 늘어나고 있다.

빅 5로 넘어가면 점유율은 더욱 더 크게 뛴다. 빅 5는 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트에 NHN엔터테인먼트와 스마일게이트를 함께 묶은 것이다. 그리고 국내 전체 게임시장에서 빅 5의 매출 비중은 2014년에 41.52%, 2015년에는 46.3%, 2016년에는 52.51%까지 증가한다. 게임백서에 따르면 2016년 국내 게임시장 규모는 11조 3,194억 원으로 전망되고 있다. 그리고 이 중 절반이 넘는 5조 9,438억 원이 상위 5개 게임사에 쏠린 것이다.

▲ 빅 5에 대한 매출 쏠림이 해가 갈수록 심화되고 있다 (사진제공: 각 게임사)

혹자는 이렇게 말할 수 있다. 국내 게임 시장 성장세가 높기 때문에 자연스럽게 업계의 중심을 이룬 대기업의 매출도 크게 뛴 것이라고. 하지만 빅 3와 빅 5의 매출 증가세는 국내 게임시장 성장세를 뛰어넘는다. 우선 2015년 국내 게임시장 성장세는 7.5%다. 그러나 빅 3의 2014년에서 2015년 매출 증가율은 21.82%에 달한다. 동일한 기간 빅 5의 매출 성장세 역시 19.91%에 달한다. 2016년에 들어서도 마찬가지다. 전체 게임시장 성장률은 5.6%에 그쳤으나 빅 3 매출은 19.97%, 빅 5는 19.71%에 달한다.

정리하자면 매출 상위 3개, 5개 업체가 국내 게임시장에서 차지하는 비중은 3년 연속 증가하고 있다. 특히 작년의 경우 국내 게임시장에서 발생한 매출 중 절반 이상이 상위 5개사에 몰린 것으로 나타났다. 여기에 상위 5개 업체의 매출 증가율은 국내 게임시장 성장률을 훨씬 웃돈다. 다시 말해 게임시장 성장보다 5개 업체 매출이 늘어나는 속도가 더욱 더 빠르며 상위 게임사에 매출이 집중되는 속도 역시 해가 바뀔수록 빨라지고 있다는 것이다.

▲ 상위 5개 업체의 매출 증가율은 국내 게임시장 전체 성장률을 뛰어넘는다

국내 게임시장 전체 규모 및 성장률 추이 (자료출처: 2016 게임백서)

대기업은 크고 중견기업은 줄고… 넘을 수 없는 매출의 벽

전체 게임시장보다 상위 업체의 매출 증가율이 더 높다는 것은 시장의 크기가 커지는 것도 영향을 주었겠으나 어딘가에서는 매출이 줄어드는 현상이 나타나고 있다는 것이다. 대기업의 매출 비중이 전체 파이가 증가율보다 더 높아졌다면 하위 기업의 매출이 그만큼 줄었다는 것을 뜻한다. 실제로 지난 2015년의 경우 넥슨, 넷마블게임즈, 엔씨소프트의 매출이 상위 게임업체 20개 매출 총합의 60%를 차지하는 결과가 나오기도 했다.

우선 상위 5개사의 경우 넥슨을 제외한 4개 업체가 3년 연속 매출이 증가했다. 우선 넥슨의 경우 2014년과 2015년 2년 연속으로 매출이 늘었으며 작년의 경우 환차손에 발목이 잡히며 아깝게 ‘2조 클럽 진입’에 실패했다. 넷마블의 경우 2015년에 넥슨에 이어 두 번째로 국내 게임사 중 ‘매출 1조 클럽’ 입성에 성공했으며 엔씨소프트 역시 작년에 매출 9.836억 원을 달성하며 올해는 1조 달성을 노려볼 수 있는 유리한 위치를 점했다.

NHN엔터테인먼트와 스마일게이트 역시 3년 연속 매출이 증가했다. NHN엔터테인먼트의 2014년에 5,553억 원에서 2016년에는 8,564억 원까지 매출이 불어났다. 스마일게이트 역시 2014년에는 연 매출이 41%나 뛰어올랐으며 2015년과 2016년에도 10%가 넘는 매출 증가율을 기록했다. 여기에 비록 빅 5에는 들지 못했으나 ‘서머너즈 워’ 흥행을 등에 업은 컴투스 역시 3년 연속 매출이 늘며 작년에는 5,156억 원에 달하는 연 매출을 달성한 바 있다. 즉, 지난 3년 간 상위 게임사는 착실하게 ‘매출’을 키워왔다.

그러나 그 사이에 중견 게임사의 살림살이는 쪼그라들어갔다. 이러한 점이 가장 극명하게 드러나는 쪽은 스마트폰 게임 시대 도래와 함께 슈퍼루키로 급부상했던 신생 모바일게임 상장사 세 곳이다. 선데이토즈의 경우 2014년 매출이 무려 1,441억 원에 달하던 시절도 있었으나 2015년과 2016년에는 700억 원 대로 내려앉고 말았다.

더욱 더 암울한 점은 세 업체 중 가장 상황이 좋은 곳이 선데이토즈라는 것이다. ‘쿠키런’으로 눈길을 끌었던 데브시스터즈는 2014년 매출이 695억 원에 달했으나 3년 연속 매출이 크게 감소해 작년 매출은 152억 원에 불과했다. 파티게임즈의 경우 작년 매출은 315억 원으로 2015년보다 33.7% 늘었으나 영업적자가 81억 원으로 작년보다 적자가 늘었다. 즉, 매출은 늘었으나 적자가 확대됐다는 것이다.

▲ 모바일 상장사 3곳도 실적부진에 빠져 들었다 (사진제공: 각 게임사)

오랜 기간 동안 게임업계를 지키고 있던 중견업체도 상황은 마찬가지다. 네오위즈의 경우 2014년에 연 매출이 2,010억 원으로 내려앉은 이후 좀처럼 회복 기회를 잡고 있지 못하고 있다. FPS 명가로 손꼽혔던 드래곤플라이는 3년 연속 매출이 크게 감소했으며, 조이시티와 엠게임은 매출은 조금 늘었으나 영업이익이 크게 감소하며 실적개선을 이뤄내지 못하고 있다. 한빛소프트 역시 작년에 2015년보다 적자폭이 확대됐으며, 2015년에 연 매출이 30억 원에 불과했던 소프트맥스는 결국 작년에 역사 속으로 사라지고 말았다.

▲ 중견기업도 허덕이는 것은 마찬가지다 (사진제공: 각 게임사)

여기에 중견업체의 경우 모바일게임 하나를 흥행시켜도 그 해에만 반짝하는 경향을 보였다. ‘갓오브하이스쿨’을 흥행에 올려놓은 와아디온라인은 2015년에 매출이 60% 상승하며 이목을 집중시켰으나 분위기를 이어줄 차기작이 나타나지 않으며 작년에는 매출이 뒷걸음질쳤다. ‘뮤 오리진’으로 2015년에 매출을 3배 이상 끌어올린 웹젠 역시 작년에는 매출과 영업이익이 모두 감소하며 실적악화의 길로 접어들었다.

이에 자체 개발이 아닌 ‘IP 사업’으로 해법을 찾기 위해 나선 게임사도 있다. 자사가 만든 게임이 아니라 다른 게임사에 IP를 주고 이에 대한 로열티를 바탕으로 실적개선에 나서는 것이다. 중국에 출시된 ‘미르의 전설 2’ 모바일게임 흥행을 바탕으로 작년에 매출은 줄었으나 도리어 영업이익이 증가하는 결과를 얻은 위메이드와 액토즈소프트가 대표적인 게임사다.

RPG로 모바일게임 시장 재편, 더 벌어지는 격차

일전에 미팅에서 만난 게임사 관계자가 기자에게 이러한 말을 했다. “우리 회사는 RPG를 못해요” 정확히는 모바일 MMORPG를 시도할 수 없다는 것이다. 게임을 만들고, 서비스하는 것을 업으로 삼은 게임사의 관계자가 시장에서 가장 핫하다는 ‘모바일 MMORPG’를 두고 ‘우리 회사는 못한다’라는 자조적인 말을 하게 됐을까?

일단 모바일 RPG가 시장 대세인 것은 맞다. 모바일 시장조사업체 아이지에이웍스가 발표한 ‘2016년 구글 플레이 게임 카테고리 총결산 보고서’를 살펴보면 RPG의 매출 기여도는 54.8%다. 모바일게임 시장 메인으로 손꼽히는 구글 플레이에 출시된 게임 매출 중 절반 이상이 RPG에서 나온다는 것이다. 반면 전략, 퍼즐, 액션 등은 점유율이 2015년보다 20% 내외로 하락했다. 즉, RPG 비율은 올라가고 다른 장르 비중은 내려갔다는 것이다.

▲ RPG의 매출 기여도가 상승했다 (자료출처: 아이지에이웍스 공식 블로그)

즉, 국내 모바일게임 시장은 RPG 쏠림 현상이 심하다. 그리고 이점은 대기업과 중견기업의 격차를 더욱 더 벌리는데 지대한 영향을 미쳤다. 그 격차는 개발, 출시, 업데이트 세 단계로 나누어 진행된다. 우선 모바일 RPG는 수집형에서 액션으로, 액션에서 MMORPG로 나아갈수록 제작비와 제작 기간, 개발 인원이 점점 더 커졌다. 한 달 매출 2,060억 원을 기록한 바 있는 넷마블게임즈의 ‘리니지 2: 레볼루션’의 개발비는 100억 원, 개발 기간 1년 6개월, 개발 인원은 100여명이다.

본래 모바일게임의 강점은 적은 비용과 인원, 빠른 시간 안에 신작을 만들어 시장에 진입할 수 있다는 것이었다. 그러나 상대적으로 많은 비용과 기간, 인원이 필요한 모바일 MMORPG가 대세로 자리하며 대기업에 비해 상대적으로 자원이 부족한 중견기업은 ‘모바일 MMORPG’ 개발을 선뜻 시도하기 쉽지 않다. 이 점이 ‘제작’에서 대기업과 중견기업의 격차를 벌리는 첫 번째 단계다.

두 번째 단계는 출시 후 마케팅이다. 모바일게임의 경우 수많은 게임이 구글 플레이, 애플 앱스토어와 같은 모바일 오픈마켓에 출시한다. 게임물관리위원회가 지난 2016년 10월에 발간한 ‘게임물 등급분류 및 사후관리 연감’에 따르면 2015년에 모바일 오픈마켓에 출시된 게임 수는 총 51만 3,232건이다. 다시 말해 주요 마켓이 두 곳으로 한정된 국내 모바일 시장에 50만 개가 넘는 게임이 쏟아진다는 것이다.

▲ 정말 많은 게임이 한정된 오픈마켓에 쏠려 있다 (사진출처: 구글 플레이 공식 홈페이지)

이러한 경쟁 속에서 두각을 드러내기 위해서는 ‘광고’에 힘을 줘야 한다. 한국온라인광고협회에 따르면 2014년에는 월 평균 2억에서 3억 원에 불과했던 모바일게임 마케팅 비용은 2015년에는 한 달에 20억에서 30억 원 수준으로 급증했다. 1년 사이에 10배나 마케팅 비용이 증가한 것이다. 이러한 마케팅이 집중되는 구간은 출시 직전과 출시된 날, 출시 직후다. 어떻게든 게임 이름을 알리는 것이 관건이기에 2015년부터 올해까지 인기 연예인을 활용한 TV광고가 연일 동원되고 있다.

이러한 상황에서 또 다시 중소업체는 벽에 부딪치고 만다. 대형 게임사에 비해 많은 비용을 마케팅에 투자할 수 없기 때문에 경쟁이 치열한 ‘모바일 시장’에서 내 게임을 알리기란 쉽지 않다. 특히 모바일의 경우 출시 후 일주일 안에 구글 플레이 매출 순위를 빠르게 올려서 게이머들에게 게임을 노출시키는 것이 관건인데, 게임의 타이틀을 알리는 광고 혹은 마케팅 부분에서 중소업체는 대기업보다 자금 화력이 딸릴 수밖에 없는 실정이다.

마지막 장벽은 업데이트다. 모바일게임에서 가장 중요한 것은 일명 ‘고래 유저’라 불리는 헤비 과금러를 잡는 것이다. 모바일게임 광고 플랫폼 유니티 애즈의 발표에 따르면 모바일게임을 이용하는 유저 중 인앱결제를 하는 비중은 3%에 불과하다. 여기에 아이지에이웍스가 발표한 2016년 상반기 구글 플레이 게임 카테고리 총결산 보고서에 따르면 모바일게임을 즐기는 유저 중 4.7%만이 결제를 진행한다. 그리고 전체 유저 중 100만 원 이상을 결제한 ‘고래 유저’는 0.15%에 불과하다. 모바일게임 유저 전체의 1%도 안 되는 ‘고래 유저’의 매출 기여도는 전체의 41%에 달한다.

▲ 모바일게임 전체 유저의 0.15%에 불과한 '고래 유저'의 매출 기여도는 41%다

(사진출처: 아이지에이웍스 공식 블로그)

다시 말해 게임사 입장에서는 ‘고래 유저’가 떠나지 않게 계속 붙잡는 것이 필요하다. 새 캐릭터나 새로운 필드, 신규 모드 등을 지속적으로 붙여가며 출시된 모바일게임에 주기적으로 콘텐츠를 붙이는 이유는 여기에 있다. ‘고래 유저’를 붙잡기 위한 수단으로 업데이트를 택하는 것이다. 다시 말해 개발은 물론 업데이트를 위해 지속적으로 자원을 투자해야 되는데 이 부분에서도 인력이 부족한 중소기업이 대기업에 밀릴 수밖에 없는 상황이다. 정리하자면 개발, 출시, 업데이트로 이어지는 대기업의 ‘파워게임’에 중소업체는 경쟁에서 점점 더 밀려나고 있다.

SNS 화제

-

1

에반게리온 시리즈 신작, ‘니어’ 요코 타로가 각본 쓴다

-

2

개발에 집중해온 시프트업, 자체 퍼블리싱 재도전한다

-

3

AI 신설과 인디 확대, 콘진원 게임 제작지원 확 바뀌었다

-

4

[순위분석] 글로벌 동기화 눈앞, 파판 14 관심 최고조

-

5

[숨신소] 멘헤라 소녀와 피를 건 주사위 게임 ‘멘헤라리움’

-

6

사이버펑크 엣지러너, 무신사와 협업한 의류 국내 출시

-

7

손가락 마디 하나까지 스캔, 붉은사막의 '디테일' 제작 현장

-

8

니어: 오토마타, 출시 9년 만에 판매량 1,000만 장 돌파

-

9

10세대? 외전? 포켓몬 30주년 기념 신작 루머 총정리

-

10

유포테이블, 마법사의 밤·원신 애니 제작 발표

많이 본 뉴스

-

1

유포테이블, 마법사의 밤·원신 애니 제작 발표

-

2

10세대? 외전? 포켓몬 30주년 기념 신작 루머 총정리

-

3

10주년 맞은 스타듀 밸리, 새 로맨스 대상 2인 공개

-

4

[오늘의 스팀] 스타듀 밸리풍 '미스트리아' 업데이트로 주목

-

5

개발에 집중해온 시프트업, 자체 퍼블리싱 재도전한다

-

6

에반게리온 시리즈 신작, ‘니어’ 요코 타로가 각본 쓴다

-

7

[오늘의 스팀] 골프에 격투 더한 '압긍' 신작, 판매 최상위권

-

8

K-버추얼 아이돌 개발자, 데바데 한국 맵·생존자 공개

-

9

한층 가혹해진 탑을 올라라, 슬레이 더 스파이어 2

-

10

스타팅 포켓몬도 공개, 포켓몬 10세대 신작 내년 출시된다