게임사에 외면 당한 자율심의, 접수 업체 '0'

2017.09.07 18:55게임메카 김미희 기자

올해 1월 1일부터 게임사가 직접 게임을 심의해 출시할 수 있는 자율심의가 시작됐다. 본래는 오픈마켓에 출시되는 모바일게임만 대상이었는데, 이번에는 PC, 온라인, 콘솔, VR로 범위를 확대하는 것이다. 하지만 법이 시행된 지 9개월이 넘었지만 자율심의는 아직도 제자리다, 게임위가 '자율심의 사업자' 신청을 받고 있지만 현재 신청한 업체는 하나도 없다

▲ 게임물관리위원회 로고 (사진제공: 게임물관리위원회)

▲ 올해 1월에 열린 사업 설명회 현장에서 공개된 작성 지침

▲ 게임물관리위원회 로고 (사진제공: 게임물관리위원회)

올해 1월 1일부터 게임사가 직접 게임을 심의해 출시할 수 있는 자율심의가 시작됐다. 본래는 오픈마켓에 출시되는 모바일게임만 대상이었는데, 이번에는 PC, 온라인, 콘솔, VR로 범위를 확대하는 것이다. 하지만 법이 시행된 지 9개월이 넘었지만 자율심의는 아직도 제자리다. 지난 7월 26일부터 게임물관리위원회(이하 게임위)가 ‘자체등급분류 사업자 지정’ 신청을 받고 있지만 현재 신청한 업체는 하나도 없다. 40일이 넘는 기간 동안 신청한 곳이 단 한 군데도 없다는 것이다.

한 달이 넘는 기간 동안 게임위에 신청을 넣은 업체가 제로인 이유는 무엇일까? 이에 대한 업계 입장은 한 마디로 이렇다. 게임사 한 곳이 감당하기에는 사이즈가 너무 큰 일이라는 것이다. 그렇다면 대체 무엇을 준비해야 하기 때문에 40일 동안 신청을 넣은 업체가 단 하나도 없을까?

우선 살펴볼 부분은 게임위와의 연동 시스템이다. 게임사가 스스로 진행한 심의 결과를 게임위로 전달하는 것이다. 심의는 게임사가 하더라도, 이에 대한 사후관리는 게임위가 맡고 있기에 업무를 위해서 온라인으로 심의 결과를 주고 받을 수 있는 시스템을 만드는 것이 급선무다. 그런데 이 시스템을 마련하는 것이 게임사 입장에서는 큰 부담이 될 수 밖에 없다. 시스템 구축에도 비용이 들어가고, 만들어놓은 다음에도 계속 관리해야 한다. 게임사 입장에서는 시스템을 만들고 관리하는데 꾸준히 비용을 투자해야 한다는 것이다.

인력도 만만치 않다. 심의 업무를 맡는 전담팀에, 심의 결과를 검토할 외부 전문가도 따로 섭외해야 한다. 즉, 자율심의를 위해서는 온라인 업무처리 시스템과 함께 ‘심의 업무’만 전담하는 직원과 심의 결과를 검토할 자문 전문가까지 확보해야 한다는 것이다. 인력 역시 앞서 이야기한 시스템과 마찬가지로 마련해놓고 난 이후에도 지속적으로 비용이 발생한다는 것이다.

마지막은 사후관리다. 게임위 역시 특정 게임의 연령등급이 합당하지 않은 것 같다는 민원을 처리하고 있다. 만약 게임사가 심의를 직접 진행하면 심의에 대한 민원에도 대응해야 한다. 즉, 각 게임의 연령등급에 대한 모니터링과 연령등급을 조정해달라고 오는 민원에 대한 후속조치도 게임사가 감당해야 한다는 것이다.

▲ 올해 1월에 열린 사업 설명회 현장에서 공개된 작성 지침

준비해야 할 서류만 이 정도다 (사진출처: 게임메카 촬영)

자율심의 시스템을 마련한다 해도 문제가 많다. 게임사가 아무리 노력해도 온라인이나 콘솔 게임을 한 달에 여러 개씩 출시하는 것은 현실적으로 불가능하다. 한 달에 신작이 하나만 내더라고 많은 편이다. 여기에 온라인게임 신작 개발이 급격히 줄어든 업계 현실을 생각하면 다른 게임사의 심의를 받는다고 해도 한 달에 들어오는 심의 건수는 몇 개 되지 않고, 한 건도 없을 수도 있다. 이를 위해 심의를 위해 비용을 꾸준히 쓰는 것이 업체 입장에서 부담일 수밖에 없다.

즉, 현실적으로 온라인과 콘솔의 경우 게임사가 현재의 ‘자율심의’를 감당하는 것은 불가능하다는 것이 업계의 의견이다. 실제로 지난 1월에 진행된 ‘자율심의 사업자 지정 관련 간담회’ 현장에 참석한 한국MS는 ‘사업자에 요구하는 수준이 제 2의 게임위가 되라는 것처럼 들린다. 게임위가 진행하는 업무의 축소판인 것처럼 보인다’고 지적한 바 있다.

그렇다면 왜 게임위는 게임사가 들어갈 수 없을 정도로 부담스러운 시스템을 만들었을까? 이에 대해 게임위는 “자체등급분류 권한을 가져가는 만큼 업무와 책임도 사업자에 주어질 수밖에 없다. 이를 개별 개발사가 감당하기는 어렵다고 본다”라고 밝혔다. 이와 함께 게임위는 국내 사업자 중 자율심의가 가능한 곳을 10곳 내외로 보고 있다. 즉, 작은 개발사가 아니라 어느 정도 규모를 갖춘 기업을 생각하고 있다는 것이다.

하지만 큰 업체에서도 자율심의를 부담스러워 하는 분위기다. 사업자 신청이 시작된 지 40일이 넘도록 신청을 넣은 곳이 한 군데도 없다는 것이 이를 간접적으로 보여준다. 게임사 한 곳이 대응하기 어렵다면 여러 업체가 공동 대응하는 것은 어떨까? 예를 들어 게임사 여러 곳이 공동으로 비용을 부담해 심의 단체를 만드는 식이다. 이에 대해 게임산업협회는 “내부적으로 자율심의에 대한 다양한 이야기가 진행 중이다. 다만 심의를 위한 단체를 만드는 것에 대해서는 아직 협의가 진행된 부분이 없다”라고 설명했다.

정리하면 게임위에서는 1월 1일부터 자율심의가 시작됐음에도 9개월이나 실질적인 결과가 나오지 않았을 정도로 준비가 많이 늦어졌다. 특히 자율심의에 필요한 시스템에 대한 가이드가 부족했다. 여기에 게임 업체들도 자율심의에 적극적이지 않다. 상대적으로 비주류인 온라인과 콘솔에 공동으로 대응하면서까지 ‘심의 권한’을 얻어야 한다는 니즈가 크지 않다는 것이다. 즉, 게임위의 늦어진 준비와 자율심의 권한을 크게 필요로 하지 않는 게임사의 입장이 겹치며 '40일이 넘도록 자율심의 신청 0'라는 결과가 나온 것이다.

그러나 게임 시장은 변화가 빠르다. ‘배틀그라운드’가 정식 출시도 전에 전세계에서 판매량 1,000만 장을 달성하리라고 예상한 사람은 아무도 없을 것이다. 즉, PC나 온라인게임 시대가 다시 돌아올 수 있다는 것이다. 즉, 업계 차원에서도 좀 더 장기적으로 보고 출시에 필요한 ‘심의 권한’을 확보해두는 것은 매우 중요한 일이다.

SNS 화제

-

1

만쥬 린슈인 “오래 사랑 받는 아주르 프로밀리아 될 것”

-

2

에픽스토어 '디스코 엘리시움' 무료배포, 한국은 제외

-

3

'공포 2.0'과 함께, 파스모포비아 2026년 정식 출시 예고

-

4

일러스타 페스, 풍자성 1,000만 원 VIP 입장권 예고 화제

-

5

레인보우 식스 시즈, 역대급 '무한 재화' 해킹사태 발생

-

6

또 마지막 리니지? 엔씨 ‘리니지 클래식’ 사전예약

-

7

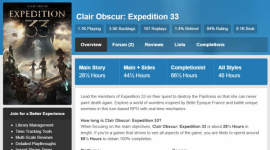

올해 신작 중 '100% 완주' 가장 높은 게임은 33 원정대

-

8

16 대 9 화면 지원, 그랑블루 판타지 내년 3월 스팀 출시

-

9

니혼팔콤, 이스와 궤적 시리즈 신규 타이틀 개발 중

-

10

마동석 주인공인 갱 오브 드래곤, 신규 스크린샷 공개

많이 본 뉴스

-

1

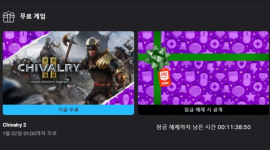

에픽스토어 '디스코 엘리시움' 무료배포, 한국은 제외

-

2

또 마지막 리니지? 엔씨 ‘리니지 클래식’ 사전예약

-

3

마동석 주인공인 갱 오브 드래곤, 신규 스크린샷 공개

-

4

일러스타 페스, 풍자성 1,000만 원 VIP 입장권 예고 화제

-

5

클레르 옵스퀴르: 33 원정대와 '많이' 닮은 中 게임 화제

-

6

[매장탐방] 연말 특수 주인공은 스위치 2 아닌 ‘스위치 1’

-

7

[이구동성] 최대 체력 비례 대미지 3%

-

8

니혼팔콤, 이스와 궤적 시리즈 신규 타이틀 개발 중

-

9

오징어 게임 느낌, 실사풍 배틀로얄 ‘더 조커스 게임’

-

10

[순위분석] 자식 둘 잃은 블소, 역대 최저 순위