게임으로 다시 보는 제 2차 세계대전사(메달 오브 아너)

2002.01.24 10:46김상현

실감나는 효과, 뛰어난 전장의 긴장감, 어느모로 보나 대작게임. 그러나 알고보면 스크립트의 오묘한 장난.

드디어 나올게 나왔나?

흥행의 귀재 스티븐 스필버그는 영화를 통해서 사회 전반적으로 참 많은 일을 한 사람이다. 외계인을 소재로한 ET를 통해서 일반인들이 접근할 수 없는 X-파일을 열어주었고, 쥬라기 공원 시리즈를 통해서 동물원 환경 조성을 위한 답안을 제시했다. 또한 쉰들러 리스트를 통해서 컬러필름을 쓰지 않고도 짭짤한 영화를 만드는 노하우마저도 보여줬다. 여하튼 어느 모로 보나 난사람은 난사람이다.

스티븐 스필버그는 이 외에도 밀리터리분야에 있어서도 지대한 공헌을 했다. 바로 1998년 이래 최고의 흥행작 ‘라이언 일병 구하기(원제는 Saving Private Ryan인데 여기에서 Private은 이등병이다. 하지만 국내에 들어오면서 이등병을 구한다는건 삘!이 오지 않는다는 이유로 일병으로 바뀌게 되었다. 사람 구하는데 계급까지 따지나?)’가 그것이다.

이 영화의 가장 극적인 부분은 초반 20분 가량의 오바하 해변에 대한 상륙작전이라고들 한다. 그야말로 말이 필요없는 명장면이고 이후 전쟁영화의 새로운 기준을 마련했다고 평가받곤 한다.

하지만 ‘라이언 일병 구하기’가 단순히 영화 흥행의 새로운 역사를 썼다거나 전쟁영화의 새로운 기준을 마련했다는 것만으로는 밀리터리에 대한 공헌 여부를 평가할 수 없다. 오히려 CNN의 뉴스 방송을 통해서 보도된 걸프전이나 최근의 아프가니스탄 공습이 더 자극적이고 눈길을 끌었을 것이다.

‘라이언 일병 구하기’가 몰고 온 또 다른 바람은 바로 제 2차 세계대전을 소재로 하는 여러 1인칭 액션게임과 MOD 게임들의 등장을 들 수 있을테고, 밀리터리분야라면 드디어 미군들의 군장이 여러 사람들의 관심을 끌게 되었다는 것이다.

여하튼 시기적으로 다소 늦은 감이 있지만 그동안 꾸준히 공개되어온 스크린샷과 플레이 동영상으로 인해서 이미 출시전부터 ‘라이언 일병 구하기’의 최고 수혜자는 게임 ‘메달 오브 아너’가 될 것이라는 예측이 지배적이었다. 정말 ‘메달 오브 아너’는 아직까지도 빛이 바래지 않는 ‘라이언 일병 구하기’의 특수를 누릴 수 있을까? 이번 리뷰에서는 장점이 아닌 단점을 예로 들면서 생각해보도록 하자.

멋진 시작이 있지만...

처음 ‘메달 오브 아너’를 시작하고 한동안은 대단한 몰입감을 느낄 수 있다. 초반의 무대인 북아프리카에서 벌어지는 미션들은 그동안 여러 매체들을 통해서 들어오던 ‘분대원들과 함께 하는’ 바로 그런 형태의 미션들이었다. 적진에 위장 잔입을 시도하다가 교전을 벌인다거나 적에게 붙잡힌 SAS대원을 탈출시키고 미군의 상륙 작전에 큰 위협이 될 독일군의 전투기와 공격기들을 파괴하는 미션 등의 구성은 재미와 현실감 그리고 화끈한 액션까지 두루 갖춰놓은 말이 필요없는 좋은 시작이었다.

하지만 후반부로 갈수록 처음에 느꼈던 그런 감정은 점차로 옅어지게 된다. 3번째 미션인 오마하 상륙 작전 이후로는 점차 적들이 어떻게 반응하는지 눈치챌 수 있게 되는 것이다. 즉, ‘메달 오브 아너’의 적들은 각각의 인공지능으로 똘똘하게 행동하는 것이 아닌 스크립트 방식으로 사전에 미리 프로그램대로만 움직이게 되어 있다는 사실이다.

예를 들자면 게이머가 적진에 들어갈 때 사전에 프로그래밍된 길로 가게 되면 눈에 보이지 않는 스위치가 작동하게 되고 적들은 그 다음 순서대로 어딘가에서 스폰되거나 사격을 개시하게 된다. 하지만 원래의 프로그램은 게이머가 눈에 보이지 않는 프로그램상의 스위치를 밟고 그대로 전진하면 뒤에서 적들이 나타나서 사격을 하는 것인데 게이머가 그 사실을 미리 알고 뒤로 돌아가면 적들은 얼빵하게 반대쪽을 겨냥하고 있는 것을 볼 수있다.

이런 스크립트 방식의 구성은 게임의 후반부로 가면서 처음에 기대했던 전쟁의 한복판에 놓여 있는 병사의 역할이 아닌 람보의 역할만을 수행하면서 점점 더 심해지게 된다. 결국 AI가 너무 형편없다는 푸념이 생겨날 수밖에 없다.

다만 한가지 위안이 될 수 있는 점은 처음부터 무조건 색안경을 끼고 잘못된 점만을 찾으려고 덤벼들지 않고서는 이런 부분에 대해서 그다지 신경쓰지 않아도 된다는 것이다. 필자도 틀림없이 머릿속으로는 “이건 스크립트로 짜여진 인위적인 반응들일뿐이야”라는 삐딱한 생각을 가지고 게임을 했음에도 시가전에서 벌어지는 저격수들과의 싸움이나 기지에서 탈출하는 미션에서는 상당한 몰입감을 느낄 수 있었다.

눈과 귀만큼은 행복하다!

글의 앞부분에서 단점에 대해서 살펴보자고 했지만 사실 ‘메달 오브 아너’를 하다보면 뻔히 눈에 보이는 행동방식임에도 불구하고 눈과 귀를 통해서 보고 들을 수 있는 요소들에 대한 구성이 워낙 잘되어 있기 때문에 정작 게임만큼은 재미있게 할 수 있다.

특히 그렇게 기대를 했던 오마하 해변 상륙 미션은 화면에 등장하는 캐릭터들의 숫자나 저항하는 독일군의 화력이 기대했던 것에는 못미치지만 주변에서 폭발하는 포탄이나 귓전을 스치는 기관총, 그리고 주변에 있는 병사들의 고함소리와 신음소리 때문에 의외로 몰입하게끔 만든다. 일단 이부분에 있어서만큼은 담배 한대 입에 물고 “이건 전부 쑈야 쑈!”라고 외치면서 무심하게 진행할 게이머는 없을 듯 하다.

또 하나 눈에 들어오는 작은 특징은 기관총에서 발사되는 탄들의 궤적이다. 보통 대부분의 게임에서 사격을 할 때 주황색의 기다란 직선 하나가 적을 향해서 날아가지만 ‘메달 오브 아너’에서는 그 직선이 점선형태로 마치 꼬불꼬불 기어가는 듯한 모양으로 날아간다.

실제로 군대에서 사격을 할 때도 예광탄의 궤적은 직선으로 레이저 날아가듯이 보이는 것이 아니라 목표를 향해서 점점이 이어지는 작은 점선들이 꼬불꼬불 기어가는 듯한 모양을 하고 있다는 것을 알 수 있다. 아주 큰 특징은 아니지만 알고보면 꽤 재미있게 생각될 수 있는 부분이다.

‘메달 오브 아너’를 욕할 수 없는 또다른 특징으로는 맵의 구성을 들 수 있다. 폭격으로 폐허가된 도시에서의 시가전이나 나무들이 촘촘하게 심어져 있는 공원에서의 저격전 등은 자칫 실내와 실외의 맵을 구분지어서 만들다보면 놓치기 쉬운 세밀한 부분을 잘 묘사하고 있다. 특히 시가전의 경우에는 우리가 ‘Enemy at the gate`에서 보았던 저격수들의 싸움을 소재로 삼고 있는 듯한 느낌이 들 정도로 꽤 정성스럽게 만들어졌다는 것을 알 수 있다.

다만 대부분의 문이 잠겨 있는 경우가 많고 유리창을 총으로 쏴도 깨진건지 아닌지 구분하기 힘들다는 점 등은 시가전을 벌일 때 아쉬운 점으로 남게 된다. 특히 유리창을 향해서 던진 수류탄이 도로 튀어나올 때는 황당해서 수류탄이 터질 때까지 멍하니 서있게 된다. 이런 부분에 대해서는 좀더 다양한 방법으로 주변의 사물들과 반응을 할 수 있게끔 신경을 썼더라면 하는 아쉬움이 남는다.

싱글이 아니라면 멀티플레이로...

비록 울펜슈타인과 비교해볼 때 ‘메달 오브 아너’가 진짜 제 2차 세계대전을 다루고 있는 듯한 느낌이 강하지만 앞서 지적한대로 후반부로 갈수록 점차 람보미션 일색의 싱글플레이에 실망하는 게이머들도 있을 수 있다. 아니... 분명 있을 것이다. -_-+

하지만 굳이 비교를 해야 한다면 울펜슈타인과 ‘메달 오브 아너’는 서로 극명한 차이점을 가지고 있다. 특히 이런 차이점은 멀티플레이를 할 때 나타나게 되는데 어떤 한 쪽이 우위에 있다기 보다는 전체적인 게임의 분위기와 컨셉의 차이라고 보는 편이 나을 듯 하다.

일단 울펜슈타인의 경우에는 멀티플레이가 상당히 빠르고 화려한 액션과 클래스 구분에 의해서 밀리터리 게임이라기 보다는 팀포트리스를 좀더 발전시킨 모양새를 가지고 있다. 그만큼 기존의 액션 게임에 익숙한 게이머들을 끌어들일 수 있는 잠재력을 가지고 있는 반면 초보자들에게는 다소 어렵게 느껴질 수 있다는 단점을 가지고 있다.

‘메달 오브 아너’의 멀티플레이는 카운터스트라이크나 DoD(Day of Defeat, 하프라이프의 MOD 중에서 제 2차 세계대전을 배경으로 하는 게임이다)와는 다소 다른, 오히려 과거 레인보우 식스와 유사한 느낌을 받게 된다.

게임스파이를 통해서 접속해야한다는 점은 다소 불편하게 느껴질 수 있지만 정품 출시이후 점점 늘어가는 서버들을 지켜볼 때, ‘메달 오브 아너’는 싱글플레이와 멀티플레이가 서로의 장점을 적절하게 상쇄시키면서 꾸준히 발전해나갈 수 있는 게임이라는 느낌이 든다.

흥행의 귀재 스티븐 스필버그는 영화를 통해서 사회 전반적으로 참 많은 일을 한 사람이다. 외계인을 소재로한 ET를 통해서 일반인들이 접근할 수 없는 X-파일을 열어주었고, 쥬라기 공원 시리즈를 통해서 동물원 환경 조성을 위한 답안을 제시했다. 또한 쉰들러 리스트를 통해서 컬러필름을 쓰지 않고도 짭짤한 영화를 만드는 노하우마저도 보여줬다. 여하튼 어느 모로 보나 난사람은 난사람이다.

스티븐 스필버그는 이 외에도 밀리터리분야에 있어서도 지대한 공헌을 했다. 바로 1998년 이래 최고의 흥행작 ‘라이언 일병 구하기(원제는 Saving Private Ryan인데 여기에서 Private은 이등병이다. 하지만 국내에 들어오면서 이등병을 구한다는건 삘!이 오지 않는다는 이유로 일병으로 바뀌게 되었다. 사람 구하는데 계급까지 따지나?)’가 그것이다.

이 영화의 가장 극적인 부분은 초반 20분 가량의 오바하 해변에 대한 상륙작전이라고들 한다. 그야말로 말이 필요없는 명장면이고 이후 전쟁영화의 새로운 기준을 마련했다고 평가받곤 한다.

하지만 ‘라이언 일병 구하기’가 단순히 영화 흥행의 새로운 역사를 썼다거나 전쟁영화의 새로운 기준을 마련했다는 것만으로는 밀리터리에 대한 공헌 여부를 평가할 수 없다. 오히려 CNN의 뉴스 방송을 통해서 보도된 걸프전이나 최근의 아프가니스탄 공습이 더 자극적이고 눈길을 끌었을 것이다.

‘라이언 일병 구하기’가 몰고 온 또 다른 바람은 바로 제 2차 세계대전을 소재로 하는 여러 1인칭 액션게임과 MOD 게임들의 등장을 들 수 있을테고, 밀리터리분야라면 드디어 미군들의 군장이 여러 사람들의 관심을 끌게 되었다는 것이다.

여하튼 시기적으로 다소 늦은 감이 있지만 그동안 꾸준히 공개되어온 스크린샷과 플레이 동영상으로 인해서 이미 출시전부터 ‘라이언 일병 구하기’의 최고 수혜자는 게임 ‘메달 오브 아너’가 될 것이라는 예측이 지배적이었다. 정말 ‘메달 오브 아너’는 아직까지도 빛이 바래지 않는 ‘라이언 일병 구하기’의 특수를 누릴 수 있을까? 이번 리뷰에서는 장점이 아닌 단점을 예로 들면서 생각해보도록 하자.

멋진 시작이 있지만...

처음 ‘메달 오브 아너’를 시작하고 한동안은 대단한 몰입감을 느낄 수 있다. 초반의 무대인 북아프리카에서 벌어지는 미션들은 그동안 여러 매체들을 통해서 들어오던 ‘분대원들과 함께 하는’ 바로 그런 형태의 미션들이었다. 적진에 위장 잔입을 시도하다가 교전을 벌인다거나 적에게 붙잡힌 SAS대원을 탈출시키고 미군의 상륙 작전에 큰 위협이 될 독일군의 전투기와 공격기들을 파괴하는 미션 등의 구성은 재미와 현실감 그리고 화끈한 액션까지 두루 갖춰놓은 말이 필요없는 좋은 시작이었다.

하지만 후반부로 갈수록 처음에 느꼈던 그런 감정은 점차로 옅어지게 된다. 3번째 미션인 오마하 상륙 작전 이후로는 점차 적들이 어떻게 반응하는지 눈치챌 수 있게 되는 것이다. 즉, ‘메달 오브 아너’의 적들은 각각의 인공지능으로 똘똘하게 행동하는 것이 아닌 스크립트 방식으로 사전에 미리 프로그램대로만 움직이게 되어 있다는 사실이다.

예를 들자면 게이머가 적진에 들어갈 때 사전에 프로그래밍된 길로 가게 되면 눈에 보이지 않는 스위치가 작동하게 되고 적들은 그 다음 순서대로 어딘가에서 스폰되거나 사격을 개시하게 된다. 하지만 원래의 프로그램은 게이머가 눈에 보이지 않는 프로그램상의 스위치를 밟고 그대로 전진하면 뒤에서 적들이 나타나서 사격을 하는 것인데 게이머가 그 사실을 미리 알고 뒤로 돌아가면 적들은 얼빵하게 반대쪽을 겨냥하고 있는 것을 볼 수있다.

이런 스크립트 방식의 구성은 게임의 후반부로 가면서 처음에 기대했던 전쟁의 한복판에 놓여 있는 병사의 역할이 아닌 람보의 역할만을 수행하면서 점점 더 심해지게 된다. 결국 AI가 너무 형편없다는 푸념이 생겨날 수밖에 없다.

다만 한가지 위안이 될 수 있는 점은 처음부터 무조건 색안경을 끼고 잘못된 점만을 찾으려고 덤벼들지 않고서는 이런 부분에 대해서 그다지 신경쓰지 않아도 된다는 것이다. 필자도 틀림없이 머릿속으로는 “이건 스크립트로 짜여진 인위적인 반응들일뿐이야”라는 삐딱한 생각을 가지고 게임을 했음에도 시가전에서 벌어지는 저격수들과의 싸움이나 기지에서 탈출하는 미션에서는 상당한 몰입감을 느낄 수 있었다.

눈과 귀만큼은 행복하다!

글의 앞부분에서 단점에 대해서 살펴보자고 했지만 사실 ‘메달 오브 아너’를 하다보면 뻔히 눈에 보이는 행동방식임에도 불구하고 눈과 귀를 통해서 보고 들을 수 있는 요소들에 대한 구성이 워낙 잘되어 있기 때문에 정작 게임만큼은 재미있게 할 수 있다.

특히 그렇게 기대를 했던 오마하 해변 상륙 미션은 화면에 등장하는 캐릭터들의 숫자나 저항하는 독일군의 화력이 기대했던 것에는 못미치지만 주변에서 폭발하는 포탄이나 귓전을 스치는 기관총, 그리고 주변에 있는 병사들의 고함소리와 신음소리 때문에 의외로 몰입하게끔 만든다. 일단 이부분에 있어서만큼은 담배 한대 입에 물고 “이건 전부 쑈야 쑈!”라고 외치면서 무심하게 진행할 게이머는 없을 듯 하다.

또 하나 눈에 들어오는 작은 특징은 기관총에서 발사되는 탄들의 궤적이다. 보통 대부분의 게임에서 사격을 할 때 주황색의 기다란 직선 하나가 적을 향해서 날아가지만 ‘메달 오브 아너’에서는 그 직선이 점선형태로 마치 꼬불꼬불 기어가는 듯한 모양으로 날아간다.

실제로 군대에서 사격을 할 때도 예광탄의 궤적은 직선으로 레이저 날아가듯이 보이는 것이 아니라 목표를 향해서 점점이 이어지는 작은 점선들이 꼬불꼬불 기어가는 듯한 모양을 하고 있다는 것을 알 수 있다. 아주 큰 특징은 아니지만 알고보면 꽤 재미있게 생각될 수 있는 부분이다.

‘메달 오브 아너’를 욕할 수 없는 또다른 특징으로는 맵의 구성을 들 수 있다. 폭격으로 폐허가된 도시에서의 시가전이나 나무들이 촘촘하게 심어져 있는 공원에서의 저격전 등은 자칫 실내와 실외의 맵을 구분지어서 만들다보면 놓치기 쉬운 세밀한 부분을 잘 묘사하고 있다. 특히 시가전의 경우에는 우리가 ‘Enemy at the gate`에서 보았던 저격수들의 싸움을 소재로 삼고 있는 듯한 느낌이 들 정도로 꽤 정성스럽게 만들어졌다는 것을 알 수 있다.

다만 대부분의 문이 잠겨 있는 경우가 많고 유리창을 총으로 쏴도 깨진건지 아닌지 구분하기 힘들다는 점 등은 시가전을 벌일 때 아쉬운 점으로 남게 된다. 특히 유리창을 향해서 던진 수류탄이 도로 튀어나올 때는 황당해서 수류탄이 터질 때까지 멍하니 서있게 된다. 이런 부분에 대해서는 좀더 다양한 방법으로 주변의 사물들과 반응을 할 수 있게끔 신경을 썼더라면 하는 아쉬움이 남는다.

싱글이 아니라면 멀티플레이로...

비록 울펜슈타인과 비교해볼 때 ‘메달 오브 아너’가 진짜 제 2차 세계대전을 다루고 있는 듯한 느낌이 강하지만 앞서 지적한대로 후반부로 갈수록 점차 람보미션 일색의 싱글플레이에 실망하는 게이머들도 있을 수 있다. 아니... 분명 있을 것이다. -_-+

하지만 굳이 비교를 해야 한다면 울펜슈타인과 ‘메달 오브 아너’는 서로 극명한 차이점을 가지고 있다. 특히 이런 차이점은 멀티플레이를 할 때 나타나게 되는데 어떤 한 쪽이 우위에 있다기 보다는 전체적인 게임의 분위기와 컨셉의 차이라고 보는 편이 나을 듯 하다.

일단 울펜슈타인의 경우에는 멀티플레이가 상당히 빠르고 화려한 액션과 클래스 구분에 의해서 밀리터리 게임이라기 보다는 팀포트리스를 좀더 발전시킨 모양새를 가지고 있다. 그만큼 기존의 액션 게임에 익숙한 게이머들을 끌어들일 수 있는 잠재력을 가지고 있는 반면 초보자들에게는 다소 어렵게 느껴질 수 있다는 단점을 가지고 있다.

‘메달 오브 아너’의 멀티플레이는 카운터스트라이크나 DoD(Day of Defeat, 하프라이프의 MOD 중에서 제 2차 세계대전을 배경으로 하는 게임이다)와는 다소 다른, 오히려 과거 레인보우 식스와 유사한 느낌을 받게 된다.

게임스파이를 통해서 접속해야한다는 점은 다소 불편하게 느껴질 수 있지만 정품 출시이후 점점 늘어가는 서버들을 지켜볼 때, ‘메달 오브 아너’는 싱글플레이와 멀티플레이가 서로의 장점을 적절하게 상쇄시키면서 꾸준히 발전해나갈 수 있는 게임이라는 느낌이 든다.

|  |

|  |

|  |

|  |

|

SNS 화제

-

1

펄어비스, 도깨비 출시 내후년으로 예상

-

2

’스팀 평균‘ 국민 PC 맞추는 데 226만 원, 1년 새 2.5배 ↑

-

3

명일방주: 엔드필드, 출시 2주 만에 매출 2,500억 원 달성

-

4

엔씨의 허술함 노린, 리니지 클래식 젤 무한 생성 사태 발생

-

5

[오늘의 스팀] 아이작 개발자의 뮤제닉스, 판매 1위 ‘압긍’

-

6

"월정액 외 추가 BM 없다"던 리니지 클래식, 또 약속 어겼다

-

7

정파도 마교도 될 수 있어, 문파 경영 시뮬 '이스턴 에라'

-

8

넥슨, 좀비 생존 PvPvE '낙원' 비공개 테스트 참가자 모집

-

9

‘찍어낸 얼굴’ 비판 여론에, 오버워치 신캐 ‘안란’ 외형 수정

-

10

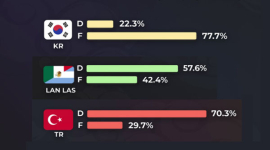

롤 '점멸' F와 D키 사용량 통계 공개, 의외로 D가 다수파

많이 본 뉴스

-

1

엔씨의 허술함 노린, 리니지 클래식 젤 무한 생성 사태 발생

-

2

"월정액 외 추가 BM 없다"던 리니지 클래식, 또 약속 어겼다

-

3

[오늘의 스팀] 아이작 개발자의 뮤제닉스, 판매 1위 ‘압긍’

-

4

‘찍어낸 얼굴’ 비판 여론에, 오버워치 신캐 ‘안란’ 외형 수정

-

5

몬헌 와일즈, 아이스본·선브레이크 같은 ‘G급’ 확장팩 낸다

-

6

[오늘의 스팀] 디아블로 2 스팀에 등장, 판매 최상위

-

7

펄어비스, 도깨비 출시 내후년으로 예상

-

8

소년 크레토스가 주인공, 갓 오브 워 신작 '깜짝' 출시

-

9

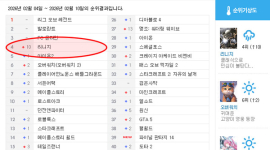

[순위분석] 클래식 불만 폭발, 기뻐하기엔 이른 리니지

-

10

명일방주: 엔드필드, 출시 2주 만에 매출 2,500억 원 달성